「リトミックって小さい子がやるものでしょ?」

そんなイメージ、ありませんか?

たしかに0歳から始められる習いごととして人気ですが、実は年齢制限ってないのです。赤ちゃんだけじゃなく、小学生、大人、シニアまで、年齢に合わせて楽しめるのがリトミックの良さなのです。

とはいえ、「何歳まで続けていいの?」「うちの子、もう卒業?」と迷う人も多いはず。

この記事では、リトミックは何歳までOKなのか、年齢ごとにどう変わっていくのかなどを、わかりやすく解説していきます!

まずは、そもそもリトミックってどんなもの?というところから見ていきましょう。

リトミックとは何か?年齢制限はあるのか?

リトミックとは、スイスの音楽教育家エミール・ジャック=ダルクローズによって開発された教育法で、音楽を聴きながら身体を動かすことで、リズム感・表現力・集中力・社会性などを養う総合的な教育法です。日本では特に幼児教育の分野で取り入れられ、0歳児からのリトミック教室も多く見られます。

年齢制限はあるのか?

結論から言うと、リトミックに明確な「上限年齢」はありません。

ただし、目的によって「どの年代で何を学ぶか」は異なります。たとえば、未就学児にとっては音感やリズム感の土台づくりが中心ですが、小学生以上になると、表現力や音楽的理解、即興性などを発展的に学ぶ段階に入ります。

リトミックは年齢に応じてアプローチが変化するため、幼児だけのものという認識は誤解です。むしろ、小学生〜大人にも広く応用できる教育手法なのです。

年齢別リトミックの内容と発達への効果

ここでは年齢別にリトミックで期待される効果や、実際の活動内容を詳しく見ていきます。

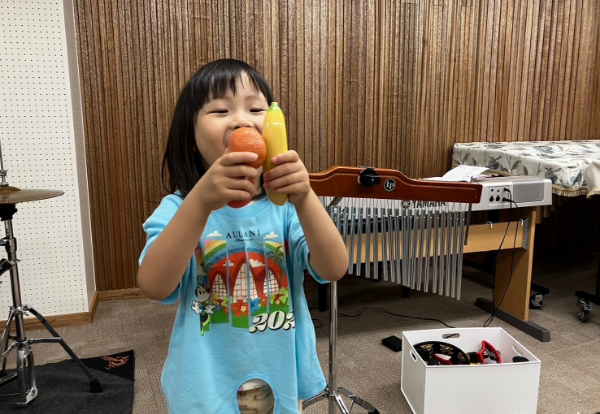

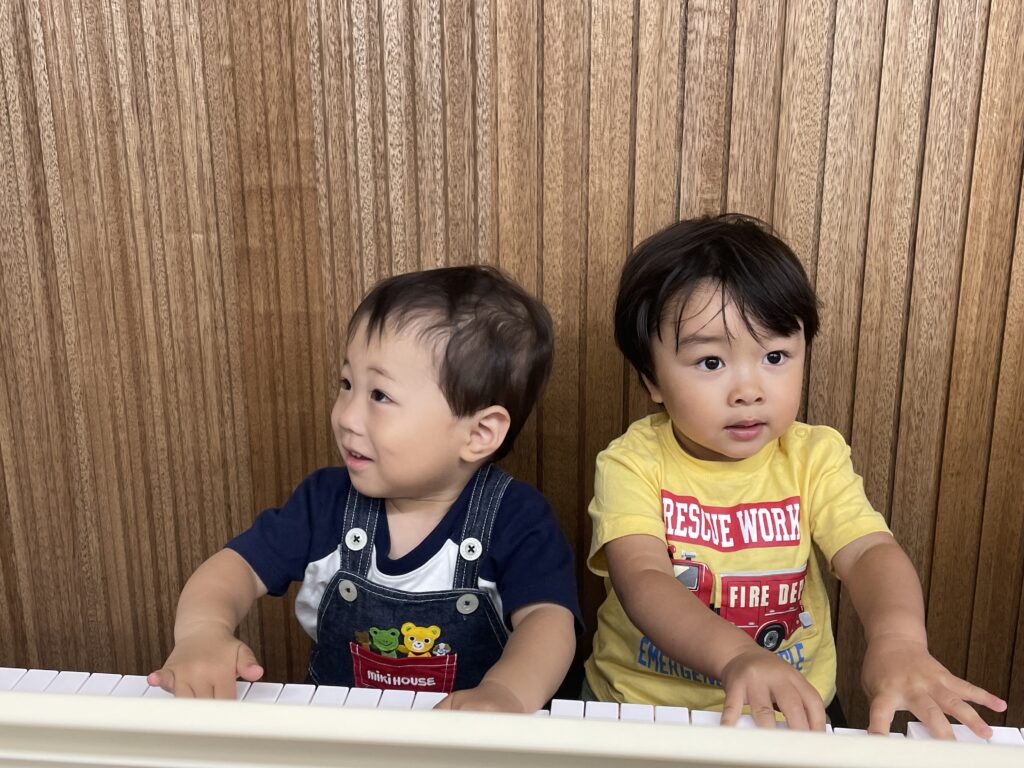

0〜2歳:親子で感じる音の世界

この時期のリトミックは「親子リトミック」として、保護者と一緒に参加することがほとんどです。音楽に合わせて抱っこで揺れる、手をたたく、音に合わせて歩くなど、非常にシンプルな活動が中心です。

効果

- 聴覚の発達

- 親子のスキンシップ

- 情緒の安定

- リズム感の基礎づくり

実例

1歳児クラスでは、「うさぎさんの音楽」が流れると、子どもたちは音に合わせてぴょんぴょん跳ねる動きを繰り返します。これは単なる遊びに見えて、実は「拍を感じる力」や「音と動きの一致」を学んでいるのです。

3〜5歳:自己表現と社会性の芽生え

この年代になると、少し複雑なリズムや、即興的な動き、仲間と一緒に行うアンサンブル要素が加わってきます。

効果

- 表現力の向上

- 集中力と聞く力

- 社会性(順番・協力・役割)

実例

4歳児のリトミックで「森の音楽会ごっこ」を行うと、子どもたちは太鼓役、フルート役などに分かれ、それぞれの楽器のリズムを真似して演奏します。役割分担やタイミングの合わせ方など、協調性を育む絶好の機会となっています。

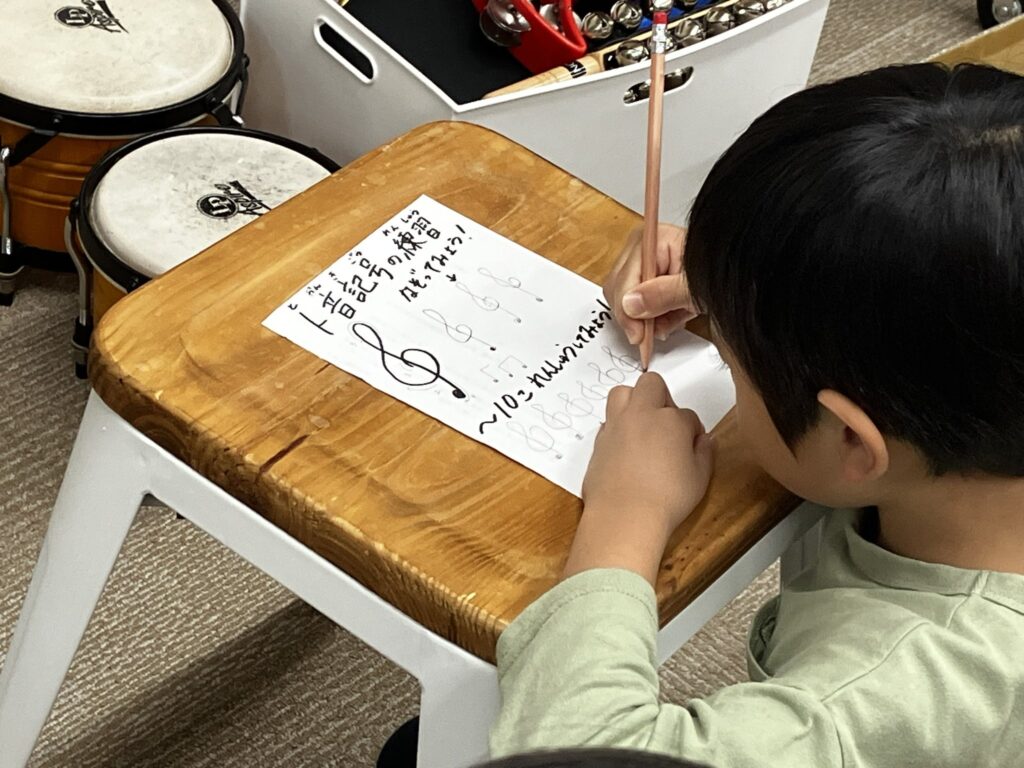

小学生:音楽的理解と創造力の育成

小学校に入ると、音楽の基礎知識(拍子・テンポ・音階)を体感で理解させる教育へと発展します。身体を通じて学んだ音楽理論は、記憶にも定着しやすく、学校教育との親和性も高まります。

効果

- 音楽理論の土台づくり

- 創造的表現(即興演奏・作曲)

- 論理と感覚のバランス

実例

小学生クラスで「3拍子のリズムに合わせて作るオリジナルダンス」課題を出すと、子どもたちは自分のリズムパターンを考え、それに合った動きを創作します。音楽と身体の両面からの表現を学ぶ機会になり、「自分で考える力」が育まれます。

リトミックは大人にも効果的!その理由とは?

リトミックは子どもだけでなく、大人にとっても有効な教育手法です。近年では「シニア向けリトミック」や「ビジネスマンのためのリズムトレーニング」など、対象年齢を拡張したプログラムも増えています。

シニア世代への効果

- 認知機能の活性化

- 運動機能の維持

- 社会的孤立の予防

実例

介護施設でのリトミックでは、音楽に合わせて手拍子や足踏みを行い、昔懐かしい童謡を歌うことで、参加者が笑顔になり、脳の活性化が促進されます。音楽と運動の両面から認知症予防への効果が報告されています。

大人(ビジネスマン・教育者)への効果

- ストレス軽減

- 即時反応力の向上

- チームワーク能力

実例

ある企業研修では、「音に合わせて即座に反応するワーク(サウンドアクション)」を取り入れることで、社員の集中力やチーム意識が高まったという報告もあります。ビジネスの現場に必要な「感性と論理のバランス」を養うことができるのです。

リトミックを続けるべきか迷ったら?継続の判断ポイント

リトミックは続けることで効果が高まりますが、年齢や興味の変化によって「やめるべきか?続けるべきか?」と迷う家庭も多いです。そこで、継続の判断ポイントを紹介します。

続けるべきサイン

- 子どもが楽しそうに通っている

- 家でも音楽やリズム遊びを自発的にする

- 表現力や集中力に変化が見られる

このような変化が見られる場合は、たとえ年齢が上がっても、リトミックを「より発展的な内容」に切り替えて継続することをおすすめします。

やめどきのサイン

- 本人が明確に「興味がない」と言う

- 他の活動(スポーツ、楽器)に集中したいという意志が強い

- 音楽活動が苦痛になっている様子がある

無理に続けると、音楽自体に苦手意識がついてしまうこともあるため、「一旦お休みする」という選択肢もアリです。興味が再燃したら再開すればいいのです。

まとめ:リトミックは何歳でもOK!年齢に応じて進化する学び

リトミックは「幼児だけの習いごと」ではありません。年齢を問わず、音楽を通して心と身体、そして思考力を育てる教育法です。0歳児の感覚刺激から始まり、小学生の創造的学び、大人やシニア世代の心身の活性化まで、年齢に応じた可能性が広がっています。

「何歳までOK?」という問いに対しては、こう答えることができます。

リトミックは、あなたが音楽を感じたいとき、いくつであっても始められるし、続けられる。

年齢によって内容を変え、目標を持って取り組めば、何歳でも“音楽とともに生きる”喜びを味わえるのです。

これを機にリトミックを始めてみませんか?

スタッフF